皆さんこんにちは。

東京都調布市を中心に、全国各地にて一般左官・特殊左官を軸に建築工事一式を幅広く行っている株式会社ワイズファクトリーです。

プロの左官職人を目指すあなたが最初に直面するのは、「道具」という壁かもしれません。専門店のウェブサイトには、無数の鏝(こて)の種類や、見たことのない道具が並び、「一体、何をどう覚えればいいのだろう?」と、その世界の広大さに圧倒されることでしょう。

この世界には、職人たちが長年かけて培ってきた知恵と工夫が詰まった、多種多様な道具が存在します。それぞれの道具には、一つひとつに明確な役割があり、それらを正しく理解し、使いこなすことが、一流の仕事をするための第一歩となります。

だからこそ、ここでは単に道具の名前をリストアップするだけでなく、それぞれの道具が持つ本当の意味と、プロとして大成するために必要な「道具に対する考え方」の軸をお伝えしていきたいと思います。まずは、プロの仕事の根幹をなす基本的な道具、そして多岐にわたる鏝の名前と役割を、一つひとつ着実に覚えていきましょう。

これさえあれば始められる。プロも必ず使う「基本の道具」一覧

左官の仕事は、突き詰めれば非常にシンプルです。材料を「練り」、それを壁に「運び」、そして手にした鏝で「塗る」。どんな熟練の職人であっても、この基本作業を遂行するために、ここに挙げる「基本の7つ道具」は欠かせません。プロとしてのキャリアは、これらの道具を完璧に使いこなすことから始まります。

1. 鏝(コテ)

まさに職人の手の延長となる、最も重要な道具です。最初は、壁に材料を塗りつけるための「中塗鏝(なかぬりごて)」と呼ばれる、標準的なものから揃えるのが一般的です。最初は少し重く感じるかもしれませんが、この鏝に慣れることが、上達への近道となります。

2. 鏝板(こていた)

練った材料を一時的に乗せておくための、パレットのような役割を持つ板です。片手で鏝板を持ち、もう片方の手で鏝を使うのが基本スタイル。木製や樹脂製などがあり、持ちやすく、安定感のあるものを選びましょう。

3. バケツ

材料と混ぜる水を汲んだり、使い終わった道具を洗ったりと、用途は多岐にわたります。正確な水量を計るために、内側に目盛りが付いているものが便利です。

4. ひしゃく(くわ)

練り舟から材料をすくい、鏝板の上に乗せるための道具です。一見、他のもので代用できそうですが、適量を素早く、そしてきれいにすくうためには、やはり専用のひしゃくが欠かせません。

6. 攪拌機(かくはんき)

材料を均一に、そして効率よく練り混ぜるための電動工具です。少量の材料であれば手で練ることも可能ですが、ムラなく仕上げるためには、特に初心者の方にとって心強い味方になります。

7. 腰袋(こしぶくろ)と腰道具

左官の仕事は「段取り八分」と言われ、美しい壁を塗り始める前の、緻密な準備作業が仕事の質の8割を決めます。壁の水平・垂直を正確に出す「墨出し」や、まっすぐな壁を塗るためのガイドとなる「定木(じょうぎ)」を釘で張る作業など、職人は鏝(こて)を持つ前に、必ず多種多様な腰道具を使います。その専門道具を入れて身につける「腰袋」は、プロにとって不可欠な基本装備です。

>左官屋が使う材料はどんなものがある?一例と素材の特徴をご紹介

>珪藻土って発がん性があるの?左官のプロが珪藻土について徹底解説

>漆喰って発がん性があるの?左官のプロが漆喰について徹底解説

「塗る」から「創る」へ。表現の幅を広げる、一歩先の専門道具

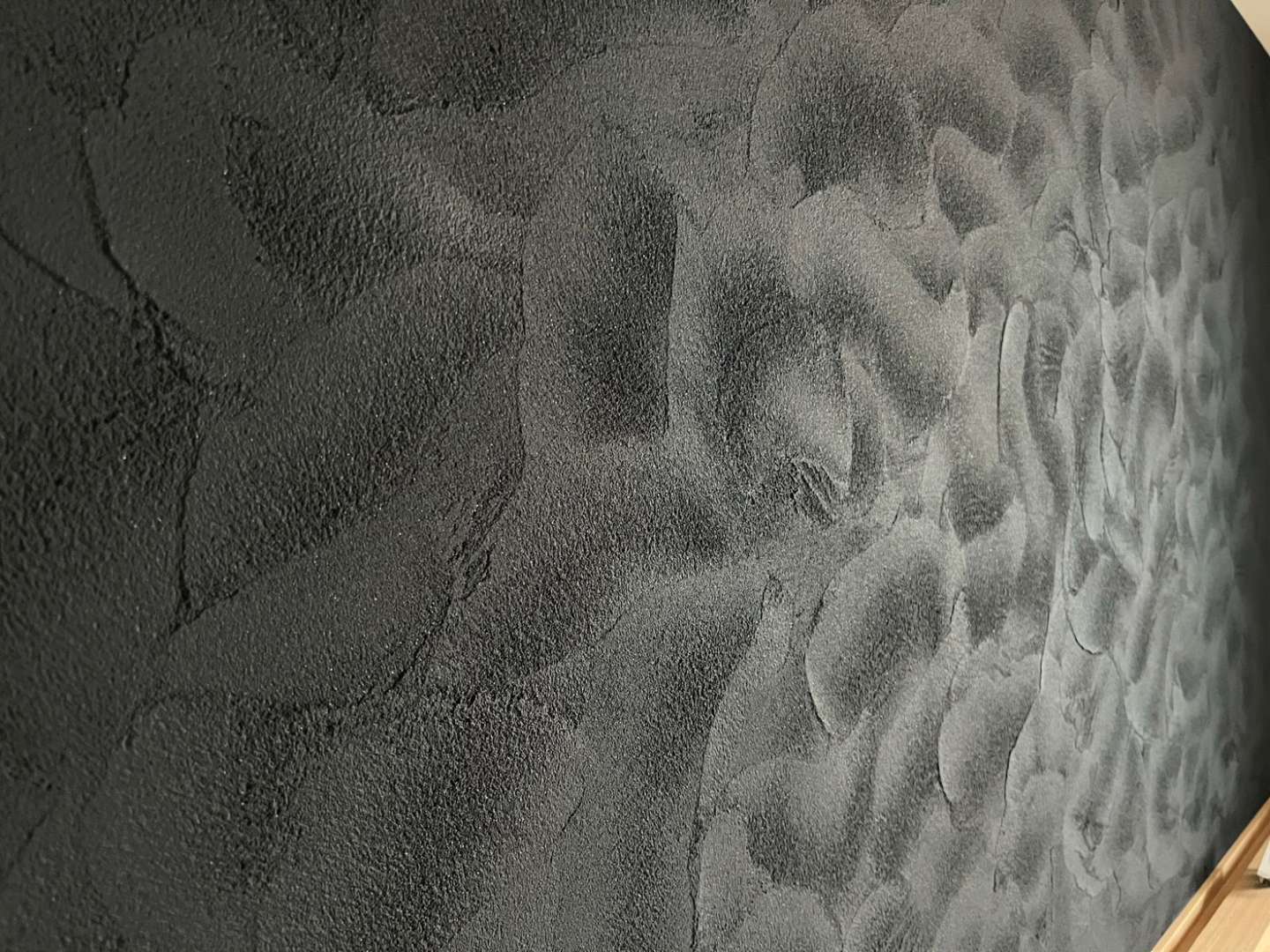

参考事例:「東京都 コーポラティブハウス 左官工事」より

基本の道具で「平らに塗る」ことができるようになると、左官の本当の面白さが見えてきます。「角を、もっと鋭く仕上げたい」「壁に、独特の模様を描いてみたい」。そんな、単なる作業から一歩進んだ「表現」の世界へ足を踏み入れる時、ここに紹介する専門道具たちが、あなたの力強い味方になってくれるはずです。プロの職人たちが、どのような道具で仕事の質を高めているのか、その世界を覗いてみましょう。

仕上げの精度を高める道具

壁をただ平らに塗るだけでなく、その表面を鏡のように滑らかにしたり、角をきれいに仕上げたりするためには、特別な鏝が必要になります。これらを使いこなせることが、見習いから次のステップへ進む一つの証とも言えます。

仕上げ鏝/押さえ鏝

中塗鏝よりも薄く、しなりやすいのが特徴です。材料の水分が引いてきたタイミングで、この鏝で表面を優しく押さえることで、きめ細かく滑らかな壁に仕上げることができます。

角鏝(かくごて)

その名の通り、壁の角(出隅・入隅)をきれいに仕上げるための鏝です。特に、既存の壁の欠けやひび割れなどを補修する際や、薄塗り材(うすぬりざい)を塗って平滑にする作業で、その真価を発揮します。この鏝で角の直角を正確に出すことで、空間全体が引き締まった印象に仕上がります。

面引鏝(めんびきごて)

角に丸みをつけたり、特定の形に面を取ったりと、より意匠性の高い角を作る際に使われます。

細部や特殊な場所で活躍する道具

広い壁を塗るだけが左官の仕事ではありません。手が届きにくい場所や、細かな作業でこそ、職人の本当の腕が試されます。

柳刃鏝(やなぎばごて)

柳の葉のように細長い形状で、サッシ周りや狭い隙間など、通常の鏝が入らない場所を仕上げるために使います。

鶴首鏝(つるくびごて)

鏝の柄が鶴の首のように曲がっており、障害物がある奥まった場所などを塗る際に活躍します。

ゴム鏝

タイルの目地に材料を詰め込む時など、タイル表面を傷つけずに作業したい場合に使われます。

模様や表情を生み出す道具

左官の魅力は、平らに塗るだけではありません。道具の使い方一つで、壁に豊かな表情を生み出すことができます。

クシ目鏝(くしめごて)

櫛(くし)のようなギザギザがついており、壁に引きずって模様をつけたり、タイルの下地となる接着剤を均一に塗布したりする際に使われます。

刷毛(はけ)/ローラー

材料を塗った後、その表面を刷毛やローラーで仕上げることで、独特のテクスチャー(質感)を生み出す「引きずり仕上げ」などの工法で使われます。

これらの専門道具を一つひとつ手にしていく過程は、職人として成長していく喜びそのものと言えるでしょう。

>珪藻土って発がん性があるの?左官のプロが珪藻土について徹底解説

>漆喰って発がん性があるの?左官のプロが漆喰について徹底解説

最重要道具「鏝(コテ)」を深掘り。職人は何が違うのか?

数ある左官道具の中でも、職人の技量を最も象徴し、仕事の質を決定づけるのが「鏝(こて)」です。一見すると、どれも似たような金属の板に見えるかもしれませんが、その一枚一枚には、素材や製法、形状に至るまで、無数のバリエーションと、職人たちの深いこだわりが込められています。なぜプロの職人は、何十本もの鏝を現場や材料によって使い分けるのでしょうか。その理由を知ることは、左官という仕事の本当の面白さに触れることに繋がります。

仕上がりが変わる!プロが「材質」にこだわる理由

鏝の材質は、大きく分けて「鋼(はがね)」と「ステンレス」があります。初心者が扱いやすいのは、錆びにくく手入れが簡単なステンレス製の鏝です。しかし、多くの熟練職人が最終的に行き着くのは、鋼の鏝です。鋼は手入れを怠るとすぐに錆びてしまいますが、ステンレスにはない絶妙な“しなり”と、材料への“食いつき”の良さがあります。この特性が、材料を壁にしっかりと塗り付け、きめ細かく押さえる上で非常に重要なのです。

鏝の“性格”を決める「焼入れ」という工程

鋼の鏝の性能を決定づけるのが、「焼入れ」という熱処理の工程です。これは、熱した鋼を水や油で急激に冷やすことで、その硬度や粘りを調整する、日本刀の製造にも通じる技術です。本焼、油焼、半焼、地鏝など、種類によって硬さやしなりが異なり、これが仕上がりの表情を大きく左右します。

どの焼入れの鏝が一番良い、というわけではありません。職人一人ひとりが、自分の手の感覚や、扱う材料との相性を考え、最適な一枚を選び抜くのです。

鏝は「育てる」もの。自分だけの一本へ

職人の間では、「鏝は育てるもの」という言葉があります。新品の鏝は角が立っていて使いにくいこともありますが、長年使い込むうちに角が程よく摩耗し、自分の手の形や癖に馴染んでいきます。そうして育った鏝は、他の誰にも使いこなせない、自分だけのかけがえのない“相棒”となるのです。

>左官屋さんの仕事とは?詳しい業務内容を解説

>左官はやめとけ?リアルな左官職人の本音を大暴露

道具は「職人の魂」。一流の仕事を生むための環境とは

参考事例:「岐阜県 蔵 修繕工事」より

ここまで様々な道具を紹介してきましたが、忘れてはならないのは、どんなに優れた道具も、それを使う職人の腕と、その職人を支える環境がなければ、真価を発揮できないということです。一流の仕事は、一流の道具と、一流の職人、そして職人が最高のパフォーマンスを発揮できる環境、その三つが揃って初めて生まれます。

道具を大切にする心が、仕事の質を高める

「職人を見れば、その道具を見れば腕がわかる」。これは昔から言われる言葉です。仕事の後に、感謝を込めて丁寧に道具を手入れする。それは単に道具を長持ちさせるだけでなく、次も良い仕事をするための大切な準備であり、自らの仕事に対する姿勢の表れでもあります。ワイズファクトリーでは、こうした「道具を大切にする心」を、職人として最も基本的な、そして重要な資質の一つだと考えています。

挑戦できる環境が、職人を育てる

左官の技術は、常に進化しています。職人が「この仕上げに挑戦してみたい」と思った時に、会社がその挑戦を後押しし、必要な道具を試せる環境があるかどうか。それは、職人の成長スピードを大きく左右します。ワイズファクトリーでは、職人の「学びたい」「挑戦したい」という意欲を尊重し、それを積極的にサポートする体制を整えています。多様な道具に触れ、多様な技術を学ぶ機会こそが、職人を育て、会社の未来を創るということを知っているからです。

正当な評価が、誇りを生む

そして最終的に、職人の魂を支えるのは、自らの仕事に対する「誇り」です。そしてその誇りは、自分の技術や努力が、会社から、そしてお客様から正当に評価されているという実感から生まれます。良い道具を使い、腕を磨き、お客様に喜んでいただく。その一連の働きが、給与や賞与といった具体的な形で正当に評価される。その当たり前のサイクルが、職人に「次も頑張ろう」という活力を与え、より高いレベルの仕事へと向かわせる原動力となるのです。

>「左官職人って、かっこいい」だから、やってみたくなる——左官職人の“入り口”東左育とは?

>左官の仕上げがしたい方必見!左官仕上げの種類を徹底解説

道具選びは、あなたが「何を創りたいか」を映し出す鏡

左官道具の世界を巡る旅、いかがでしたでしょうか。鏝一本をとっても、その背景には、素材や製法、そして職人たちの深い知恵と経験が詰まっていることを感じていただけたかと思います。

結局のところ、道具選びの本質とは、単にカタログのスペックを比較することではありません。それは、「自分は、どのような職人になりたいのか」「自分の手で、何を創り出したいのか」という、自分自身の未来像と向き合う作業そのものなのです。

伝統的な土壁の、温かみのある風合いを再現したいのか。あるいは、モダンな空間に映える、シャープで洗練された壁を創りたいのか。あなたのその想いが、自然とあなたにふさわしい“相棒”へと導いてくれるはずです。

>代表インタビューはこちら!

>従業員インタビューはこちら!

未経験から左官職人になれるワイズファクトリーとは?

株式会社ワイズファクトリーは、全国で一般的な左官から特殊な左官まで幅広く対応し、未経験から多くの左官職人を育てている会社です。現在、左官職人として一緒に働いてくれる仲間を大募集しています。

研修は、一人前の左官職人を育てるために考え抜かれたものであり、技術を磨くために必要不可欠な内容を組み込んでおります。左官の仕事は、日々の努力や探求が欠かせないため、弊社では「躍進し続ける」をテーマに技術を磨き続けております。勤務時間の他に、昼食と午前・午後で計2時間の休憩があり、1日7時間労働です。基本的に土日休みであるのに加え、GWやお盆、年末年始の休みも気兼ねなく取れるので、家族との時間をしっかり確保できます。年3 回の賞与もあり、安心して働ける環境です。経験者の方は給与にしっかり反映しますので、これまでの経験をお伝えください。

左官の仕事に興味がある方・手に職をつけたい方は、ぜひ弊社へお気軽にご連絡ください。左官という伝統技術を継承しながらセンスを磨き、お客様の理想を一緒にかなえていきましょう。